赵以文先生并不以治学著称。提及他,很多人也许并不熟悉。因此,比较简便的办法往往是说:著名学者赵园老师的父亲——赵以文先生。前一段看到我过去在郑州大学中文系文艺理论教研室时的同事鲁枢元老师写的回忆赵以文先生的文章——《忆赵以文先生》。关于赵先生,他就是这样介绍的。

我多次说过,在郑州大学上学的时候,我遇到了三位恩师:蓝翎先生、李戏鱼先生与赵以文先生。在蓝翎先生身上,我学会了“回到常识”,日后我之所以敢于率先指出实践美学的弊端,无疑与此有关(参见潘知常:《回到常识——追忆我的老师蓝翎先生》(https://mp.weixin.qq.com/s/6Ke2KCMEWdtwp2a_Gp3U5Q)。在李戏鱼先生身上,我学到了他以及他老师冯友兰、金岳霖、邓以蛰的民国风范,不计名利,不计得失,为学术而学术,“有多远,走多远。”(参见潘知常:《“儵鱼出游从容,是鱼之乐也”——追忆我的老师李戏鱼先生,https://mp.weixin.qq.com/s/bMqqVCvwPT7JgH8OYZIFaw)而在赵以文先生的身上,我学到的则是:做人!

对于赵以文先生,我认识得比较晚。1977年,在文革后的第一场大学考试中,我本来在下乡插队的县里乃至市里都“盲(目)考”到了前几名,可是却误打误撞进了郑州大学中文系——因为我当时愚钝无知到了不知世上还有清华北大的地步,也愚钝无知到了只知郑州大学的地步(因为郑州大学的学生曾经到我所在的城市去“煽风点火”,鼓动我的父母那一代跟他们一起去“批斗”当地的“走资本主义道路的当权派”的缘故)。后来,在入学一个月后突击进行的“摸底考试”当中,据说我还是考了前几名。于是,即便是刚刚入学之初,关于我“四年后会被留校”的传言就已经不绝于耳。但是,我还是顽固地想通过考研究生而离开郑州大学。因此,上学期间,尽管跟蓝翎先生、李戏鱼先生等诸多老师接触比较多,但是,跟作为郑州大学中文系文艺理论教研室主任的赵以文先生,却基本没有什么接触——尽管他也给我们这个年级上过文艺理论方面的课程。

直到临近毕业,直到毕业以后,我才开始接触到了赵以文先生。

赵以文先生,原名体恒,1909年出生,河南省尉氏县人。我见到他的时候,应该已经是70岁左右了。一开始,我对他并没有十分突出的印象,只是觉得他温文尔雅,没有什么架子,比较好接触(因为他毕竟是我的直接领导),还有,就只是觉得他比较容易流泪,遇到一些不平的事情,就会潸然泪下……可是,后来我却很快就听说,赵以文先生的前半生完全不是这样,“他曾经是一个职业革命人”,其他老师都是这样告诉我。

后来一了解,果不其然,赵以文先生1926年参加共产主义青年团,而且同年就已经投身革命,尽管只有17岁左右。后来的革命生涯也堪称波澜壮阔。例如,1928年由于叛徒出卖而曾经被捕。1937年"七·七"事变后,赵以文先生应邀任河南洧川中学校长,并且在该校加入中国共产党。1939年春成立中共洧川县委,赵以文先生任县委书记兼中心县委书记。1940年春,由于身份暴露,被撤消校长职务,赵以文先生逃至甘肃,与党组织失去联系。1940~1949年春,先后在甘肃国立第十中学、甘肃师范学院附中任教,直至1949年全国解放。

合理想象一下,如果不是后来与党失去了联系。1939年的中共县委书记兼中心县委书记,后来会是何等情况?但是,历史毕竟无法假设。中华人民共和国成立后,赵以文先生只能转而从“职业革命人”变身为“职业教书人”,并且先后在开封师范、河南师范专科学校、郑州师范、郑州大学任教。还曾任郑州大学中文系教授、河南文学协会副秘书长、河南文学理论学会会长、民盟河南省委委员,等等。

关于后一时期的赵以文先生,鲁枢元老师曾经追忆:“青年时代的赵以文先生真像是我们在电影里看到的叱咤风云的革命英雄。但我接触到的赵先生却已经丝毫没有了这些英雄气概。那时的赵先生已经过了七十岁,是一位瘦弱、善良、甚至有些敏感、脆弱的老人。革命成功之后,老家的亲属中因‘地主成分’受到‘管制’或‘镇压’,夫人李培义也由于自由独立、口直心快的性格被打成‘右派’,‘革命’对于他来说就像只‘魔棒’,挥来挥去都又打回自己身上。暮年的赵以文先生显得有些弱不禁风,像一棵久经风霜摧残的芦苇,似乎一点点风吹草动就会将它吹倒。有时和他老人家聊天,为了社会上一些司空见惯的坏人坏事,他也会义愤填膺,但结局总是自己感伤,暗自流泪。”

这一切当然都是真实的!

不过,同样与鲁枢元老师看法一致的是,我却还是要说,曾心怀“大济苍生”之志更有着“猛志逸四海”的雄心的赵以文先生其实始终都还与我们同在。赵以文先生辞世后,他的女儿赵园曾在一篇文章中说过:父亲是那个时代的热血青年,一个“左翼”文学青年,十几岁的年龄即从事地下活动,担任过中学校长,传递过地下情报,常年独自在异地漂泊,领略过铁窗风味,经受过酷刑折磨,为了组织民众抗日,不惜将手枪拍在县党部头头的办公桌上!然而,历经岁月的流逝,他的父亲又何尝不又还是一个“热血老年”?在“浑身肃穆”的背后何尝不潜在着“金刚怒目”?这一点,即便是就以我经历的两件小事,就已经完全可以佐证:

1986年的时候,我在学校开选修课:《中国美感心态的深层结构》。这是我正在写作中的一部书稿(1989年以同名在黄河文艺出版社出版),当时因为学生们较为感兴趣,竟然把个大大的教室“堵”了个水泄不通,以至阶梯上、窗户上、教室门口……都挤满了热心的同学。当时,作为教研室主任的赵以文先生听说以后,也跑来听了整整两节课。下课以后,什么也没有跟我说,但是却竟然就直接给校长写了封信,希望校长也能够予以关注。以赵以文先生的声望,他的亲笔信当然会引起校长的注意。于是,下一周同一时间上课的时候,我从拥挤的学生人群里挤进教室后就大大地吃了一惊:不但校长(车得基)已经在前排就座,而且文科副校长(张珩)也已经在前排就座……我必须要说,这无疑是我在郑州大学小小的“声名鹊起”的一个开始。后来,两位校长在一段时间里就经常不断地在全校欣慰地讲起他们在我“热闹”的课堂上的见闻!我的名字跃过了中文系的壁垒而为全校老师所稍知,应该就是从这个时候开始。

还有一次,则是在1987年10月,当时省里开始了职称申报,我也已经准备了申报讲师,但是学校却鼓励我申报全省第一次启动的特批副教授。没有料到的是,第一次却没有评上。出席会议的文科副校长张珩老师回来后跟我说,郑州大学因为是河南省的顶尖高校,对于自己的青年教师的普遍水平很有信心,因此觉得我作为青年教师的代表也理所应当应该被特批为副教授,因此他也就没有详细介绍我的情况,可是其他学校的评委却可能因为自己学校的年轻教师水平普遍不够理想,因此不太相信作为青年教师的代表的我能够做出比较出色的成绩。因此,最终“同意特批”的票数偏偏就差了一点点……张珩老师告诉我:学校已经立即向省教委提出了申诉,要求在1988年3月的职称会议予以复议。然而,就在这个时候,令我感动的是,作为教研室主任的赵以文先生也为我的遭遇愤愤不平。他跟李戏鱼先生商议后,决定直接站出来,为我的事情而分别上书省教委主任。最终,这件事也就借助于郑州大学的复议申请、同时也借助于两位老先生的“仗义执言”而顺利地通过了。

当然,类似的事情还有不少,例如,赵先生曾经因为留校以后学校不准我考研究生而主动提出:作为补偿,可以安排我去北京大学做访问学者,而且时间不限(我因此而在北大滞留将近两年);赵先生曾经介绍我在北京期间去拜访刘青峰、金观涛夫妇;赵先生曾经因为我在《文艺研究》1985年第1期发表了论文《从意境到趣味〉而专门跑到我的单身宿舍来表示祝贺(可是我当时连《文艺研究)究竟有多重要都还懵然不知)……但仅仅就从前面这两件事里,应该也就不难看出赵以文先生的“热血老年”的生命底色了。清代诗人龚自珍在《己亥杂诗》中吟咏:“陶潜酷似卧龙豪,万古浔阳松菊高。莫信诗人竟平淡,二分梁甫一分骚。”每每思及赵以文先生,我总是在想,其实,这也就是真实的赵以文先生——从“热血青年”的赵以文先生到“热血老年”的赵以文先生,都如此。

再说得更加清楚一点,以我的体会,不论是“热血青年”的赵以文先生还是“热血老年”的赵以文先生,其实也始终都还是一个“革命人”。追求美好,一心向善,敢爱敢恨,秉持正义……这无疑从来就都是赵以文先生所“痴心不改”的一腔“热血”。战乱频仍,民生凋敝,丧权辱国……百年来的民族悲剧、百年来的生灵涂炭、百年来的道路探索……如果没有那一代年轻人的艰难求索,后来的“天地翻覆”又如何可以想象?置身其中,作为“热血青年”的赵以文先生一定应该是身处黑暗之中却面向着光明。这必定是那一代人最为浪漫的地方,也必定是那一代人最为令我们神往的地方。鲁迅先生曾经祝福:“愿中国青年都摆脱冷气,只是向上走”。赵以文先生那一代人恰恰就是“摆脱冷气,只是向上走”的一代。任山崖陡峭,任沟壑幽深,任驼道漫漫,任朔风凛凛,却又始终不改初心。

更为可贵的是,尽管后来因为阳错阴差,以至于赵以文先生不得不易道而行。但是,在时代的剪影上呈现出来的,却仍旧是那个一腔“热血”的赵以文先生。生命如灯,薪尽火传,光焰却依旧永驻;精神如河,不舍昼夜,永远长流于校园之中。即便暂别讲坛,然星斗息息不绝。而他以生命刻印时代的一切,都必在每一粒破土的春芽中重生。毫无疑问,在他的生命长河中无法被岁月湮灭的光源,始终都在执着地照耀着我等后辈前行的航程。纪伯伦在那首脍炙人口的诗句里说:“不要因为走得太远,忘记了为什么而出发”。 人们都知道,这非常难以做到。因为难在“不忘初心,方得始终”,更难在“初心易得,始终难守”。但是我要说,赵以文先生就在任何时候都没有“因为走得太远”而“忘记了为什么而出发”。也因此,年少如我,鲁莽如我,懵懂如我……却能够在一生的起步之初就遇到他,谁又能说,不是一生的荣幸!管仲曾言:“生我者父母,知我者鲍叔”。作为晚辈,我当然不能说:“生我者父母,知我者赵先生”,但是,倘若要说:“生我者父母,启迪我者赵先生”,我却窃窃以为,无疑是十分合适的。

还有一点也是我所念念不忘的。有人说,遇到一个品质高尚的人,应该是一生中最最奢侈的事情。对此,我过去并没有真切的体会,后来,历经了岁岁年年年年岁岁,也没有了恩师们的庇护,逐渐逐渐,我才在岁月的蹂躏中幡然醒悟。人生漫漫长途,原来并不是到处都能够遇到赵以文先生(还有李戏鱼先生,等等)这样的恩师,也不是任何人都能够遇到赵以文先生(还有李戏鱼先生,等等)这样的恩师。无数人的遭遇都在警示我们:有的人或许有点权力,但是却不一定有道德,勾心斗角玩得滚瓜烂熟,好好的创业团队都能被“玩”得七零八落;有的人从小喝狼奶长大,在社会上蝇营狗苟。貌似忠厚,实则奸诈,翻脸比翻书都快,就犹如莎士比亚所发现的:忘恩负义者,就像你伸手把事物送进他的嘴里,他却想连你的手一起咬下。但是,赵以文先生却完全不是。他如同一盏明灯,不仅照亮他人的道路,更温暖着他者的心灵。孔子曰:"德不孤,必有邻",与赵以文先生共事,你会获得的,并不仅仅是工作的成功,更是一种精神的滋养与升华。

记得俞敏洪曾经去美国招募同学,结果竟然果真如愿。后来被人问起,有个同学说出的,却是一个令人意外的理由:“我们回来是冲着他过去为我们扫了4年的地,打了4年水。我们知道,像这种人,他只要有饭吃,就肯定不会给我们粥喝。”对于赵以文先生,我也想这样说。《左传》曰:“太上有立德,其次有立功,其次有立言,传之久远,此之谓不朽。”因为历史的阳错阴差,赵以文先生没有机会“立功”或者“立言”。但是,他却以自己的一生,趋近了“太上有立德”。而且,人品之美,胜似醇酒。岁月沉淀,更显醇厚。同样的道理,“我们知道,像这种人,他只要有饭吃,就肯定不会给我们粥喝。”

遗憾的是,1990年,我因为在南京大学的海内外公开招聘被选中而离开了郑州大学。当然,我并没有因为离开而在精神上远离赵先生。记得1994年南京大学组织部的领导找我谈话,建议我加入民主党派。就是因为想到了赵先生就是民盟的成员,因此我也就同意了加入民盟,并且在第二年成为了民盟中央委员以及民盟江苏省委常委。然而,毕竟路途遥远,随着赵先生的退休,我们之间的联系也就少了起来……

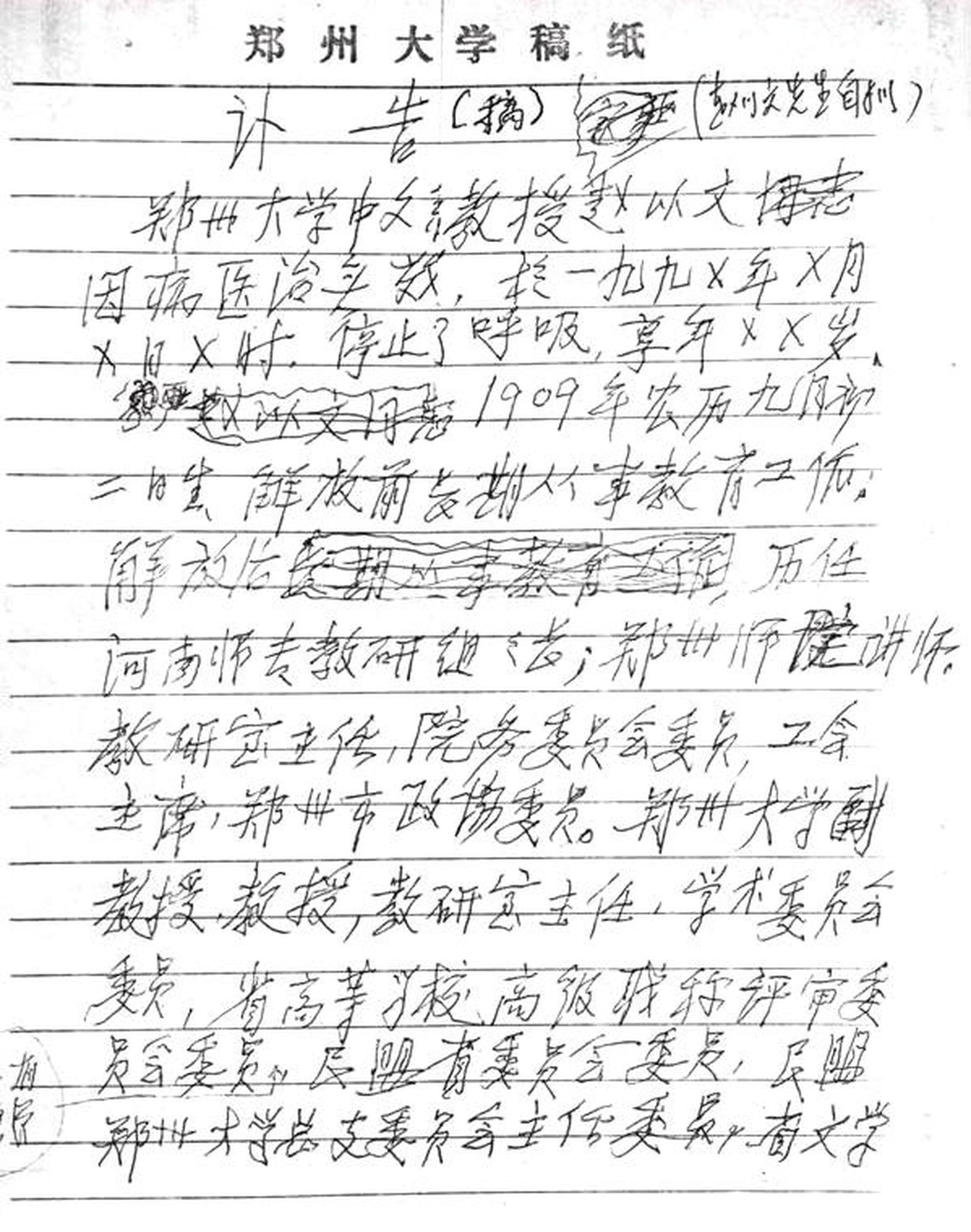

后来我所知道的已经很少了,最为记忆深刻,应该就是赵先生退休不久便给自己写下《遗嘱》,尤其是为自己所拟定的《讣告》。《讣告》的内容令我唏嘘。因为他对于自己青年时代作为“职业革命人”的光辉事迹竟只字不提,“解放前长期从事教育工作”,他就是这样一笔了却了自己的前半生。而对于自己晚年的教学经历、学术任职,他却细细陈述。可是,以我对赵先生的了解,却不免总是固执地相信:其实赵先生年轻时代的光辉事迹才是他一生都难以忘怀的。《讣告》中采取的写法应该是“不写之写”。因为,那些赵先生有意略过的,才是真正在他心里留下了刻骨铭心的记忆的,也才是真正的他。而且,这个“他“也是始终都没有改变的。

我想说,从旧时代的“热血青年“到新时代的“热血老年”,赵以文先生难道不是始终都是一个“革命人”?

“革命人”,这个特定时代的特定荣光,后来却已经慢慢地被人遗忘了。可是,对于赵以文先生来说,这一切,却又怎能忘怀?

由此,我想起了那首过去我曾经十分熟悉的歌曲——

革命人永远是年轻

他好比大松树冬夏长青

他不怕风吹雨打

他不怕天寒地冻

他不摇也不动

永远挺立在山顶

这,无疑就是我眼中的赵以文先生了!

2025年7月10日,旅次上海