摘要:域外汉籍的发现与整理成果,为中国古代文学的研究助力不小。然近年来出现了过分夸大其价值的失“度”现象。王昌龄的称号是“诗夫子”还是“诗天子”的争论,自从域外汉籍“新证据”——日本文献《瑠璃台诗人图卅六人》出现,被认为是唐代《琉璃堂墨客图》一书的另一版本,由此中国传本《琉璃堂墨客图》的准确性和权威性受到质疑甚至否定。事实上,日本《瑠璃台诗人图卅六人》并非中国《琉璃堂墨客图》的另一版本,而是日本人自己的著述,并不能证明中国《琉璃堂墨客图》“诗夫子”有误,加上中国本土《林和靖集》《唐才子传》等文献,足以证明王昌龄“诗夫子”说确凿无疑。而随着域外汉学的发展,越来越多的域外汉籍资料被发现、整理,这需要我们正确认识域外汉籍文献和国内传世文献之间的关系。

作者:熊瑶,复旦大学中国语言文学博士后。

本文载于《学术月刊》2025年第8期。

近几十年来,域外汉籍的发现与整理成果丰硕,东亚汉文化研究再掀热潮。新材料的涌现不仅推动了汉学研究向着系统化、理论化的趋势进一步发展,也为中国古代文学的研究助力不小。然而,当东亚汉文化研究蓬勃发展之时,域外汉籍文献的使用问题也渐渐凸显,出现了从早期的轻视到近年来其价值被过分夸大,凌驾在中国本土文献之上的失“度”现象。王昌龄“诗天子”“诗夫子”争议就是一个典型案例。

王昌龄是盛唐著名诗人,京兆长安人,曾任江宁丞,故称“王江宁”。人们在介绍王昌龄时,总会遇到一个令人困惑的问题,就是王昌龄有一个响亮的称号,到底是“诗夫子”(“诗家夫子”)还是“诗天子”(“诗家天子”)呢?这两个名称都是尊称,看似只是“天”和“夫”字形上的细微差别,实际上存在着很大的等级差别。因为“天子”只有一个,是至高无上的存在,而“夫子”仅是对老师或长者的尊称。称号问题,看似琐屑微末,但辨明真相对王昌龄的形象、诗史定位、当时诗坛风气等研究都有重要的意义,而更有意义的是,通过这一个案,能让我们认识到利用域外汉籍研究中国古代文学的“度”。

一、“诗天子”“诗夫子”争议的由来

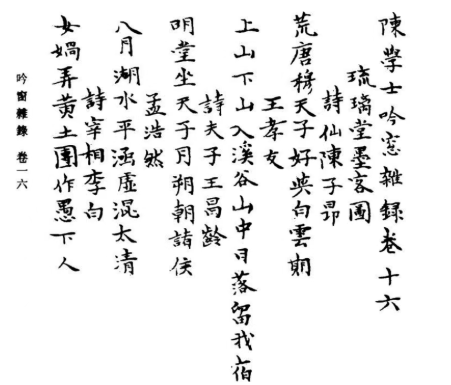

王昌龄“诗夫子”或“诗天子”称号争议源于唐代《琉璃堂墨客图》一书。《琉璃堂墨客图》是一种“句图”,该书流行于晚唐五代,作者不详,但推测应为中唐时人。因为第一,《琉璃堂墨客图》所收全部诗人时段是从初唐到大历;第二,陈振孙《直斋书录解题》卷22著录有《琉璃堂墨客图》一卷,列在白居易《金针诗格》、张为《唐诗主客图》之前,所以基本可以判断《琉璃堂墨客图》是中唐人所作。遗憾的是,今见《琉璃堂墨客图》虽目录完整但正文已亡佚大半,收录于宋代陈应行所编《吟窗杂录》卷16中,今存有明刻本和明钞本。检今存《琉璃堂墨客图》可知,王昌龄的称谓是“诗夫子”,不应有所争论,但问题症结在于南宋刘克庄《后村诗话》在转述《琉璃堂墨客图》中王昌龄的称号时说“唐人《琉璃堂图》以王昌龄为诗天子”,这一转述对后世造成一定的影响,由此产生王昌龄的称号争议,绵延至今。在众多讨论此争议的著述中,金程宇先生发表在《文艺研究》2012年第7期的《诗学与绘画——中日所存唐代诗学文献〈琉璃堂墨客图〉新探》一文(以下简称金文)非常重要,金文新发现日本文献《明文抄》中收有《瑠璃台诗人图卅六人》一书,该书中王昌龄称号是“诗天子”,金文认为该书是中国唐代《琉璃堂墨客图》一书的另一版本,进而得出王昌龄称号应为“诗天子”的结论。金文问题意识突出,善于利用域外汉籍,为中国本土研究打开新视野、提供新证据。大体来说,以金文发表为界,此前绝大部分著作和论文认同“诗夫子”之说。代表性例子如中国社科院文学研究所《唐诗选》,周勋初主编《唐诗大辞典》、钱仲联等主编《中国文学大辞典》、罗宗强《唐诗小史》、骆礼刚《王昌龄二题》等皆认同“诗夫子”说。毕士奎《王昌龄诗歌与诗学研究》一书则进一步推导王昌龄“夫子”称号的因由:“很显然,‘夫子’之谓,正本于其收徒讲学之实。”可以说,在金文发表之前,学界主流意见是认同“诗夫子”观点的。但在金文发表之后,这一局面改变了,王昌龄“诗天子”之说在学界似乎占据上风。代表性例子如李元洛《彩笔昔曾干气象——绝句之旅》、王辉斌《唐代诗文论集》、钟志辉《漫游、私学与〈文选〉传播——论乡贡对唐前期文学生态的影响》、宁源声《王昌龄:“诗家夫子”抑或“诗家天子”》等著作、论文纷纷支持“诗天子”作为王昌龄的头衔,由此波及日本汉文学界,2013年永田知之在《〈琉璃堂墨客图〉觉书——“句图”·诗人番付と日本传存资料》一文中引用了金文的观点。但是,日本文献《瑠璃台诗人图卅六人》与中国唐代诗学文献《琉璃堂墨客图》真是同一书吗?日本文献可以否定中国本土所传文献的准确性与权威性吗?王昌龄的诗歌成就和地位,在盛唐真的能超越王维、李白、杜甫而被尊称为“诗天子”吗?通过对这三个问题的探讨,不仅能够确定王昌龄的称号究竟为何,也能够深化我们对域外汉籍文献合理利用的认识。

二、日本《瑠璃台诗人图卅六人》并非中国《琉璃堂墨客图》

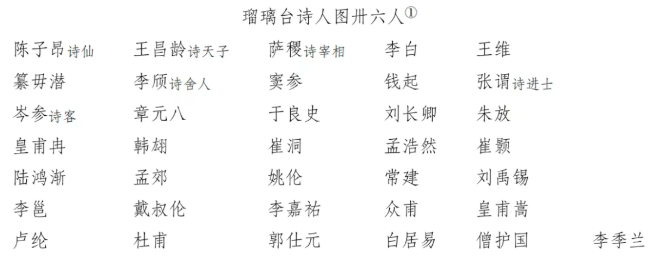

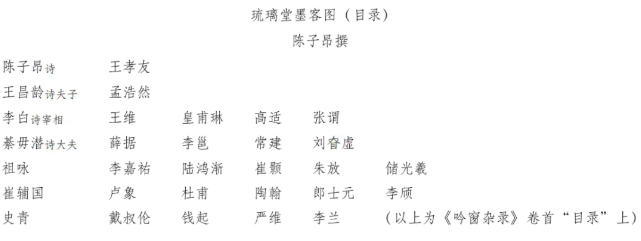

如前所述,中国本土文献《琉璃堂墨客图》和新发掘的日本文献《瑠璃台诗人图卅六人》是王昌龄称号之争的关键所在。通过比较两书的差异,笔者认为:《瑠璃台诗人图卅六人》是日本人根据多种文献改造的新书,而不是中国唐代《琉璃堂墨客图》的另一版本。兹先将两部书现存全文作一比较:

日版《瑠璃台诗人图卅六人》收录在日本《明文抄》卷3《人伦部》中,兹录全文如下:

中国《琉璃堂墨客图》收录在宋陈应行编《吟窗杂录》卷16中,现存各刻本、抄本皆为残卷,兹以台北故宫博物院藏明抄本《吟窗杂录》所载全文如下:

琉璃堂墨客图(此下为正文)

诗仙陈子昂

荒唐穆天子,好与白云期。

王孝友

上山下山入溪谷,山中日落留我宿。

诗夫子王昌龄

明堂坐天子,月朔朝诸侯。

孟浩然

八月湖水平,涵虚混太清。

诗宰相李白

女娲弄黄土,团作愚下人。

(以下阙,同卷16)

图1 台北故宫博物院藏明抄本《吟窗杂录》影印本书影

两相比较可知,二者有一定的相似度:比如标题一为“瑠璃台”一为“琉璃堂”,又比如二者选录的皆为唐代诗人,且都以陈子昂为首,诗人旁列称号偶有重合,如“诗仙”“诗宰相”。正因为有这些相似的地方,所以容易将二者混为一书,但其实二者在内容上存在着根本性差别,兹列于下:

其一,二者书名、内容、编者、编撰时代皆不同。日本书名曰《瑠璃台诗人图卅六人》,中国书名曰《琉璃堂墨客图》,“瑠璃台”“琉璃堂”虽然都是建筑名,但“台”在室外,“堂”在室内,不是一个地点。日本《瑠璃台诗人图卅六人》全部内容仅114字,实际上只是一个词条,不能称为“书”,而中国《琉璃堂墨客图》有目录、有正文(诗句),虽然正文残缺,但仍是“书”。中国《琉璃堂墨客图》的编者为中国人,编撰时代为中唐时期,日《瑠璃台诗人图卅六人》的编者为日本人藤原孝范,编撰时代为日本贞永年间(1232—1233),约相当于中国南宋末期,时间比中国书晚四百多年。日本人所编类似的书还有《琉璃图诗人》等。可见,应该是模仿中国《琉璃堂墨客图》《琉璃堂人物图》名称而编的词条。

其二,二者所收诗人数量不同。虽然现存的中国《琉璃堂墨客图》是残本,但其目录是完整的,共收三十一位诗人是无误的。日本《瑠璃台诗人图卅六人》却有三十六位诗人,比之《琉璃堂墨客图》多出五人。而且两者所收诗人重叠者仅十九人。日“书”所收三十六位诗人中有十七人为中国《琉璃堂墨客图》所无,而中国《琉璃堂墨客图》所收三十一位诗人中有十二人为日“书”所无。两者所收诗人数量差异如此之大,显然不是同一书。

其三,二者所收诗人时代断限差别甚大。中国《琉璃堂墨客图》所收诗人时代下限是大历诗人李兰(李季兰漏掉一个“季”字,即李冶),与刘长卿为同时友人,而日本《瑠璃台诗人图卅六人》所收诗人时代下限是晚唐诗人皇甫嵩(松),与温庭筠为同时友人。中国《琉璃堂墨客图》所收最晚者止于李(季)兰,是活动于8世纪的诗人,而日本《瑠璃台诗人图卅六人》却收入了一些9世纪的诗人,如孟郊、刘禹锡、白居易等人,最晚为皇甫嵩(松)。二书时代断限差异如此之大,也显然不是同一书。

其四,二者诗人称号的数量和内容都不同。日本《瑠璃台诗人图卅六人》中的称号有“诗仙”“诗天子”“诗宰相”“诗舍人”“诗进士”“诗客”六种。中国《琉璃堂墨客图》中的则只有“诗仙”“诗夫子”“诗宰相”“诗大夫”四种称号。而从名称上看,仅有“诗仙”和“诗宰相”两种相同;从诗人看,仅“诗仙”陈子昂一人相同。值得注意的是,中国《琉璃堂墨客图》中的“诗宰相”是李白,而日本《瑠璃台诗人图卅六人》中的“诗宰相”是萨稷,当为薛稷之误。薛稷是初唐四大书法家之一,以书法知名,诗的成就平庸,无一首知名诗篇,越过李白而为“诗宰相”,不符合唐诗客观情况,肯定不是中国人所为,显然是日本编者所安置的。

质言之,《瑠璃台诗人图卅六人》和《琉璃堂墨客图》虽然形式上有相似之处,但内容上悬殊。这些无法调和的差异,皆证明二者并非同一部书。事实上,《瑠璃台诗人图卅六人》乃藤原孝范综合中日多种书概括而来,并非转抄,“‘瑠璃台诗人图卅六人’应当是就《琉璃堂墨客图》概括出来的”。既是概括,其所参考之材料并非只有《琉璃堂墨客图》,就应当有编者的日本文化和情感倾向,因为日本学者在接受汉学时是带着本国文化基因的。

相较于受到中国典籍文化的浸润,日本学者更易受到本国先贤学者的影响,因此,他们对中华文化的吸收是间接曲折的。藤原孝范在编《瑠璃台诗人图卅六人》时同样如此,其与日本文坛存在易被忽视的承接关系。可从以下几个方面得到证实:

首先,就“琉璃台”而言,其名最早出于隋炀帝诗“旙动黄金地,钟发琉璃台”。日本大江匡房(1041—1111)曾云:“□人作瑠璃台,苟定人阶品,世不用之。”“瑠璃台”书名或本于此,并不是来源于《琉璃堂墨客图》。藤原孝范沿用了“瑠璃台”这一提法,其《瑠璃台诗人图卅六人》更像是大江匡房这句话的注解,也能解释为何一为“琉璃堂”,一为“瑠璃台”了,间接反映《瑠璃台诗人图卅六人》参考资料的不唯一性。

其次,是早在日本元庆五年(881)就有“诗帝”的提法,岛田忠臣(828—892)有诗云:“曾在昌龄成帝号(自注:玄宗立王昌龄为诗帝),不言诗上玉屏风。”岛田忠臣自注的“玄宗立王昌龄为诗帝”不见于中国任何典籍,并且太过荒谬,是作者创作(捏造)的可能性更高。还有,《瑠璃台诗人图卅六人》所录最晚诗人为晚唐诗人皇甫嵩(松),与温庭筠(801—866)同时而稍晚。众所周知,公元9世纪以前,日本输入中国典籍主要依赖遣唐使,而最后一批遣唐使返日时间为公元839年,这个时间点并不能确定《琉璃堂墨客图》已经流行到被遣唐使购买运输回日本的地步。并且,成书于9世纪末期的《日本国见在书目》中也未有《琉璃堂墨客图》的记载。因此,在岛田忠臣没有提及《琉璃堂墨客图》的情况下,其所谓“帝号”的提法与《琉璃堂墨客图》并无直接关系。相反,生活于12世纪的藤原孝范反而容易受到岛田忠臣的影响,在抄录王昌龄雅号时,自动将“夫子”改为“天子”也未可知。

再次,日本“书”名中“三十六”这一数字在中日的使用情況不同。中国选录三十六位诗人的做法比较罕见,但在日本却非常流行,如狩野常信绘有《中国三十六诗仙图》,滥觞于平安时代藤原公任(966—1041)《三十六人撰》。日本文艺界对“三十六”数字的着迷或可解释藤原孝范《瑠璃台诗人图卅六人》中的诗人数量。

最后,大概是因为日本高僧空海所编《文镜秘府论》所收王昌龄《诗格》,是盛唐著名诗人中唯一的一部诗学理论著作,在日本影响甚大。日本人推崇王昌龄,因此在日本古代文献中有一些称王昌龄为“诗帝”或“诗天子”的例子。而在中国文献中则完全没有王昌龄为“诗帝”的记载,王昌龄为“诗天子”仅有个别文献(如《后村诗话》)在转述《琉璃堂墨客图》时误转而生出“诗天子”。试想,如果王昌龄真被冠以“诗帝”或“诗天子”这样极端崇高的尊称,为何没有在唐代以及唐以后文献中频繁提及?这正说明中日两国对王昌龄定位的差异。同时,这些恰恰印证了前文的判断,日本文坛自有传承,并且在编选与中国相关的图书时,会综合参考各种材料,甚至会根据需求和诗坛风尚删改内容。同时也反证了藤原孝范《瑠璃台诗人图卅六人》不是《琉璃堂墨客图》的另一版本。

这里不妨对日本《瑠璃台诗人图卅六人》中“诗天子”的由来作出推测:(一)编者抄写之误或者受到日本其他错误版本的影响。远藤光正《明文抄の研究並びに語彙索引》、山内洋一郎编《本邦類書玉函祕抄·明文抄·管蠡抄の研究》都指出现存抄本中书写上的错字,特别是字形类似而出现的错字很多。另,日本古代写本中有很多倭俗字,即日本古代写本文献中有些由于书写者的随意性而产生的字。更何况《瑠璃台诗人图卅六人》本身在记录诗人时就错误频出,如“萨稷”应为“薛稷”,“纂毋潜”应为“綦毋潜”,“皇甫嵩”应为“皇甫松”,“崔洞”应为“崔峒”,“众甫”应为“张众甫”,“郭仕元”应为“郎士元”。(二)编者的主观倾向,也是日本本土文化的反映。因为“诗天子”与“诗夫子”有明显的等级之差,“天子”具有至高无上性和唯一性,“夫子”等级明显低于“天子”,且可以有很多个“夫子”。前述日本文化较推崇王昌龄,故将“诗夫子”改作“诗天子”。相比较“诗夫子”称号,明显“诗天子”更有号召力,可以更有效地号召学习王昌龄《诗格》。

综上所述,日本《瑠璃台诗人图卅六人》与中国《琉璃堂墨客图》有巨大的差异,《瑠璃台诗人图卅六人》肯定不是《琉璃堂墨客图》的另一版本。《瑠璃台诗人图卅六人》应该是藤原孝范综合本国和中国文献概括出来的词条,“诗天子”可能是误记、抄误或日本文化自主选择的结果。

三、中国本土文献可证“诗夫子”正确

在厘清日本文献中有关“诗天子”的记载后,我们回归到中国本土文献。在中国本土文献中,支持“诗夫子”的文献占有绝对的优势,数量多且具有强大的说服力,而支持“诗天子”的文献总共仅有两条,且说服力极弱。兹先将支持“诗夫子”的主要文献胪列分析如下:

1.宋陈应行《吟窗杂录》所载唐人《琉璃堂墨客图》目录及正文(详见上文)。

2.北宋初林逋《诗将》诗:

风骚推上将,千古耸威名。

子美尝登拜,昌龄合按行。(自注:《瑠璃堂图》以王昌龄为诗夫子)

3.北宋晁说之《成州同谷县杜工部祠堂记》:

苟不矜实而务名,则当时王维之名出杜之上,盖有天子、宰相之目。

4.南宋初叶廷珪《海录碎事》:

《王昌龄集》云:王维诗天子,杜甫诗宰相。

5.元辛文房《唐才子传》:

昌龄工诗,缜密而思清,时称“诗家夫子王江宁”。盖尝为江宁令,与文士王之涣、辛渐交友至深,皆出模范,其名重如此。

6.明末清初吴乔《围炉诗话》:

唐人谓王维“诗天子”,杜甫“诗宰相”,今看右丞诗甚佳而有边幅,子美浩然如海。

7.清王棠《燕在阁知新录》:

诗有“天子”“宰相”:《王昌龄集》云:“王维诗天子,杜甫诗宰相。”

诗夫子:“《琉璃堂图》以王昌龄为诗夫子。”

第1条文献,唐人《琉璃堂墨客图》是王昌龄“诗夫子”说最早出处,也是最重要的证据。该书的目录和正文(见上文引),皆标王昌龄称号,皆作“诗夫子”,本无可争议。但因“天”和“夫”字形相近,容易抄写、刊刻错误,因此生发出一系列的争论。通过前文对《瑠璃台诗人图卅六人》与《琉璃堂墨客图》的梳理论证可知,《琉璃堂墨客图》仍是目前最早、最可信的版本。那么,《琉璃堂墨客图》中的“诗夫子”有无可能是“诗天子”抄写之误呢?笔者认为并不存在抄写错误。因为《琉璃堂墨客图》目录和正文都作“诗夫子”,而正文中不止一处有“天子”二字,如“诗仙陈子昂”下面有“荒唐穆天子”,还有“诗夫子王昌龄”下面即“明堂坐天子”,这一处的“天”和“夫”位置非常接近却并未混淆,说明《琉璃堂墨客图》其实将“夫”和“天”区分得很清楚。有些学者在解读《琉璃堂墨客图》时还有一个观点,即认为“夫子”不是官职名称,不该混杂在“诗宰相”“诗大夫”官职名称之中,但“诗仙陈子昂”之“诗仙”称谓也不是官职名称。此外,从诗人的诗史地位看,盛唐时期李白的名气地位,连王维都退避三舍,更遑论王昌龄,即使盛唐之后千年,“李杜”也一直是诗坛双子星,无人掠其锋芒。而《琉璃堂墨客图》一书产生于中唐时期,正是李白名气地位无可比拟的时期,书中称李白也只是“诗宰相”,怎么可能称王昌龄为“诗天子”呢?可见,《琉璃堂墨客图》中“诗夫子”不是因形似而误抄已然非常明了了。

第2条文献,林逋《诗将》自注“《瑠琉堂图》以王昌龄为诗夫子”。林逋是五代吴越国入宋的文人,时代近唐,所见原始文献可信度高,可证《琉璃堂墨客图》原文即为“诗夫子”。关于这一点,日本贞享三年(1686)茨木多左卫门刊本《和靖先生诗集》此条注却为“诗天子”,好像有力反击了这一条证据。但林逋诗集今存中国数十种钞、刻本皆作“夫子”,其中有国家图书馆藏影宋钞本《和靖先生诗集》,还有明正统元年刻本,祝尚书先生考定来源于宋本。而日本贞享三年相当于我国清朝康熙二十五年,比影宋钞本晚约五百年,比明刻本也晚二百五十年。从时间上来说,日本贞享三年本肯定不如中国的版本可靠。此外,笔者亲自查验了长泽规矩也编《和刻本汉诗集成》影印的贞享三年刊的《和靖先生诗集》,发现此版本实是自日本抄本翻刻,字体小而难辨,《诗将》诗自注中关键三字更是写为“訣天子”“诗”写成“訣”,因此“天”字也有误抄的可能。更何况民国学者邵裴子校勘的《林和靖先生诗集》(商务印书馆1935年版),使用五十余种文献进行校勘,重要的版本如残宋本、明抄本、明刊本等皆曾利用,‘诗夫子’处仍未校出异文。正可说明中国自宋至清所有版本的《和靖先生诗集》皆作“诗夫子”。另一方面,“诗夫子”更吻合林逋诗意且符合常理。林逋的《诗将》诗,从首联可知,诗的题目“诗将”意即诗中“上将”,第二联为“子美尝登拜,昌龄合按行”“按行”即按次第成行列,这两句的意思是拜杜子美为诗坛“上将”,王昌龄可以与杜甫同等行列。这里作者自注的王昌龄称号一定是“夫子”而不是“天子”。因为“诗夫子”与“诗将”为同一等级或行列,可以并称,如果是至高无上的“天子”则不仅与题目“诗将”自相矛盾,而且如何与杜甫的“上将”同等行列?“天子”是唯一的,“上将”也罢,“夫子”也罢,都是“天子”的臣下,且是不唯一的。再辅以第7条王棠《燕在阁知新录》所引,就更加坚实了。

第3、第4、第6条文献,可作为旁证说明王昌龄“诗夫子”比“诗天子”更加合理。《王昌龄集》称王维为“诗天子”在文献中多有记载,并非虚造。王维在玄宗开元时期诗名天下第一,被誉为“天下文宗”,此时李白尚未待诏翰林(李白待诏翰林在天宝元年),诗名在王维之下,故王昌龄称王维为“诗天子”可谓合情合理。“天子”只有一个,既然王昌龄已经称王维为“诗天子”了,自己就不可能是“诗天子”了。文学史事实也正是如此,王昌龄的诗名、地位和创作成就不仅在当时远不及王维,一千多年来也一直如此,千年来一直公认的盛唐三大家就是王维、李白、杜甫。

第5条文献,是“诗夫子”说的另一力证。元代辛文房在《唐才子传·王昌龄》中提到“时称‘诗家夫子王江宁’”,《唐才子传》诸版本皆无异文。《唐才子传》是一部记载唐朝诗人事迹的专书,可信度高。“时称”二字暗示“诗夫子”作为王昌龄雅号,在盛唐具有一定的社会认可度和流行度,而“夫子”与“王江宁”并联,说明这一称号与王昌龄任职江宁期间有关。并且比起“诗天子”,王昌龄被称作“诗夫子”更有其内在逻辑。“夫子”原指孔子,后亦指德高望重的老师,唐人所谓“夫子”一词与教授生徒有关,譬如与王昌龄同为盛唐诗人的萧颖士因其“尝教授濮阳,时号‘萧夫子’”。根据日本空海的《文镜秘府论》,王昌龄撰有《诗格》一书,这是一部向后学教授诗律知识的著作,王昌龄在其中大量引用自己的诗作来阐述诗学理论,正如夫子以身示范。王昌龄任江宁丞时,确有琉璃堂雅集授徒之事,晚唐诗人张乔《题上元许棠所任王昌龄厅》七绝云:“琉璃堂里当时客,久绝吟声继后尘。百四十年庭树老,如今重得见诗人。”题目中“上元”即江宁(今南京市),诗中“琉璃堂”即题目中“王昌龄厅”。据查屏球所考新出《刘复墓志》可知,王昌龄任职江宁期间曾主持雅集及授学,“百四十年”前正是王昌龄任职江宁期间,王昌龄《诗格》之产生,乃是学子们就昌龄讲学内容抄录而成。晚唐顾云《唐风集序》也有言:“然后有戴容州、刘随州、王江宁率其徒,扬鞭按辔,相与呵乐,来朝于正道矣。”“王江宁率其徒”可证王昌龄在江宁时许多年轻学子围聚在他左右,问诗求教,所谓“诗家夫子”应是学子们对王昌龄的尊称。另外,五代画家周文矩有名画《琉璃堂人物图》(现藏于美国大都会艺术博物馆),画的也是王昌龄琉璃堂雅集事,可见王昌龄江宁琉璃堂的存在是千真万确的。

王昌龄之雅号为“诗夫子”已论证得非常充分了,接下来分析持“诗天子”说者的依据,其直接文献依据总共就两条:

1.宋末刘克庄《后村诗话》:

唐人《琉璃堂图》以王昌龄为诗天子,其尊之如此。

2.清宋荦《漫堂说诗》:

太白、龙标,绝伦逸群,龙标更有诗天子之号。

第1条文献,刘克庄谓“诗天子”的来源是“唐人《琉璃堂图》”,既然前文已证实唐人《琉璃堂图》(即《琉璃堂墨客图》)中是“诗夫子”,那么刘克庄这条就属于转述之误,没有说服力了。还有一种可能,是刘克庄集版本有误。检中华书局《刘克庄集笺校》校记曰:“‘天子’,原阙,据明抄本、《四库全书》本补”,恰恰是这最关键两个字残缺,原文到底是“天子”还是“夫子”,不得而知。再者,持“诗天子”说者以刘克庄“其尊之如此”推理,既然如此“尊”王昌龄,最尊应该是天子。其实,“夫子”称谓也是很高的尊称,前文已指出,“夫子”原指孔子,后亦指德高望重的老师,唐宋人口中的“夫子”,或指孔子,或代指自己最尊敬的宗师。如唐玄宗名句“夫子何为者,栖栖一代中”,“夫子”指孔子。李白名句“吾爱孟夫子,风流天下闻”,李白在当世诗人中最尊敬孟浩然,故称其“孟夫子”。还有罗隐名句“夫子门前数仞墙,每经过处忆游梁”等诗句,皆是用“夫子”表尊敬之意。并且前文提到的《唐才子传》也用“其名重如此”来补充说明“诗家夫子”称号的尊贵,可见用“尊之如此”用来形容“诗夫子”也完全说得通。

第2条文献,结合上下文语境,宋荦《漫堂说诗》中的“诗天子”当不是字形之讹。但是宋荦为清代人,时代太晚,《漫堂说诗》中的称谓所依据何书并未明言,有可能是源自刘克庄《后村诗话》某一版本。而元明清三朝提到王昌龄为“诗天子”的文献也仅此一条,孤证难立。因此,以《漫堂说诗》作为“诗天子”的证据说服力很弱。

持“诗天子”说者还有一条间接文献依据,不妨引录分析:

唐末周朴《赠大沩》:

禅是大沩诗是朴,大唐天子只三人。

有学者引周朴《赠大沩》诗作为唐人认为王昌龄是“诗天子”之证,显然是曲解。周朴是唐末人,与罗隐同时,因不从黄巢而被杀。周朴这联诗的意思是说,当今禅界的天子是大沩,诗界的天子是我周朴,加上当今真正的天子,总共只有这三人堪称天子,诗意与王昌龄毫无关联。如果说周朴称自己为“诗天子”有可能是依循前例,那么称大沩“禅天子”又依循什么呢?即使周朴自称“诗天子”真是依循前例,那唐人称王维为“诗天子”也可为其所本,并不能肯定指向王昌龄。

四、结语

由《琉璃堂墨客图》引起的王昌龄“诗天子”“诗夫子”论争,虽聚讼纷纭,但分析史实及相关文献可证“诗夫子”为王昌龄别称的合理性。《琉璃台诗人图卅六人》是日本人编写的,并不是中国流传到日本的原文献,中国《琉璃堂墨客图》传本抄写无误,加上中国本土权威文献《林逋诗集》《唐才子传》有很强的说服力,足以证明“诗夫子”确凿无疑。

王国维说:“古来新学问起,大都由于新发见。”近几十年来,域外汉籍的发现与整理斩获颇丰,“国外所藏汉籍善本丛刊”等成规模的出版令人惊叹和欣喜。新材料的出现大大推动了汉学研究和中国古代文学研究,由此大量的学者加入了此研究领域,还有专门的学术刊物。然而,随着海外汉籍的持续升温,学术界“轻视”与“迷信”这两种倾向均有不同程度的呈现,特别值得注意的是后者,近年来出现了域外汉籍文献的价值被过分夸大,甚至凌驾在本土文献之上的现象。其实三类域外汉籍中的第一类,即中国人的书籍流传到了海外的,最值得重视,而第二三两类,即中国古籍的域外刊本和抄本,以及域外文人编纂的中国古籍选本、注本和评本,域外文人用汉文撰写的古籍,我们在使用时需要特别谨慎,不宜夸大其价值。上文所论《琉璃台诗人图卅六人》即属于第二三类。类似的典型例证近年来还有很多。譬如,最早书写王勃作《滕王阁序》故事的是晚唐大作家罗隐的一篇小说,中国本土有宋代传本,名叫《中元传》,近年有学者发现日本大永五年(1525)编《笑云和尚古文真宝后集抄》中收有罗隐此小说,名曰《中源水府传》,篇幅较中国传本《中元传》为长,遂撰文认定《中源水府传》是罗隐小说之完整原文,否定了中国宋代书中保存的《中元传》作为罗隐小说原文的地位。其实大有问题:其一,中国是宋代传本,而日本传本则相当于中国明代,显然中国传本更可信;其二,中国传本全篇文采斐然,语言精练、故事完整,而日本传本有许多处语言啰嗦甚至不通,显然不是大才罗隐手笔;其三,日本传本题目“中源”不通,应该是明代民间忌用蒙元政权的“元”字而以“源”代替,然后传至日本,敷衍篇幅。因此,日传本《中源水府传》肯定不是罗隐原文。再如,白居易的《长恨歌》在中国传本中是没有序的,而日本的旧抄本却有序,不少研究者对此序深信不疑。但中国传本的白居易文集是公认的所有唐代文人别集传本中基本保存唐代原貌的代表,那么日本发现的《长恨歌序》是真的吗?显然不可轻信。还有日本发现的《文笔心眼抄》,许多研究者认为是空海所编《文镜秘府论》的节本,也是空海所著,其实也是大有疑问的。以上只是就域外汉籍中的第二三两类而论,即使是第一类中传至域外的价值最大的宋元版古籍,也不是都有很大价值。国学大家安平秋先生认为:“国外1700部左右的宋元版书大概只有10%到20%值得复制回国。”强调以中国传本为主要依据,国外的宋元版书只取其孤本、初刻本、国内缺失的版本。

研究域外汉籍的学者卞东波指出:“我们要克服唯资料的倾向。新资料很重要,但是也没有必要无限夸大其价值,应该把它放到合适位置中予以阐释。”这也提醒我们要正确认识新发现域外汉籍文献和国内传世文献之间的关系,这是合理利用域外汉籍文献解决学术问题的基本前提。同时,当本土与域外汉籍文献出现差异或冲突时,需要对域外汉籍文献进行更为细致严谨的考察,因为古代外国人的汉语水平总体上远不及中国人。除非域外汉籍文献的出处、流传等方面真实可靠,否则不能轻易以域外汉籍文献尤其是域外人编撰的文献来否定本土文献的记载。有鉴于此,利用域外汉籍必须建立在对本土相关文献了解透彻的基础上。另一方面,虽然在古代东亚汉文化圈,中华文化属于上位文化,但古代朝鲜、日本等地区和国家在接受中国文化时,并非一直是亦步亦趋,他们也会有自己的思考、改造以及自己的文脉传承。这意味着在研究中,域外汉籍尤其是外国人编写的汉籍,不仅仅是作为中国本土文献的补充,还应被视作一种独特的文化存在。我们既要警惕自己的“傲慢”心理,强作“影响”研究,也要避免对域外汉籍文献的“迷信”倾向。